為加快推進“科技興蒙”行動,著力推進高等學校科技激勵、人才培養、成果轉化和科研評價等工作。2022年,經自治區人民政府同意,自治區教育廳聯合發改委、科技廳、財政廳、人社廳、知識產權局研究制定了《關于加強內蒙古自治區高等學校科技成果轉化的實施意見》,統籌指導我區高等學校加快完善科技激勵機制,促進科技成果轉化,提升高等學校服務自治區經濟社會發展能力。

2023年,自治區人民政府辦公廳印發《關于進一步強化科技激勵的若干措施》,通過完善科技人才引育、激勵機制,加大科技成果轉化激勵保障等舉措,激發調動廣大科技人員和創新主體的積極性、創造性,加快走出一條從人才強、科技強到產業強、經濟強的創新發展新路徑。

為推進我區高等學校加快落實科技激勵政策,優化提升科研管理效能,加強科技成果轉化激勵,促進科技成果轉化,特設立“科技激勵”專欄,加大對科技激勵政策的宣傳力度,分享和推廣各高等學校工作亮點和典型做法。

包頭醫學院:加快推進科研成果孕育產出和轉移轉化

一、加快平臺與團隊建設,推進科技成果孕育產出

學校在內設機構改革中成立轉化醫學中心并持續加大建設力度,高效發揮科研公共服務平臺和科研成果轉移轉化中心作用,積極打造具有帶動和輻射作用的高能級特色科技創新平臺。依托學校自治區級重點實驗室、工程研究中心、協同創新中心等科技創新平臺,聯合國內外高校、科研機構、醫院和地方政府10多家協作單位構成協同創新聯盟實體,聚焦人畜共患疾病面臨的一系列重大理論與現實問題開展聯合科研攻關,產生標志性科研成果。

同時,實施校級科研創新團隊發展計劃,在獲批2個自治區高等學校創新團隊,9個內蒙古自治區草原英才產業創新創業人才團隊的基礎上,組建了37個校級創新團隊。實施包頭醫學院科技成果孕育產出推進行動,發揮科技創新平臺資源和創新團隊人才優勢,激發科研人員創新積極性,促進研究成果提煉和科技成果產出,推動科技成果轉移轉化。

二、建立健全科研評價機制與績效考核評價體系

學校注重完善考核評價體系,出臺《包頭醫學院深化新時代教育評價改革實施方案》,實施科研評價體系、績效考核、人才評價和職稱制度四個改革行動計劃。設立課題專項研究科技成果評價評估和科研績效考核評價指標內容和實施措施,以及專項研究人才評價和職稱評聘的創新舉措和方案,加快建立健全科研評價機制和科研業績考核評價體系。在科研績效考核、人才評價和職稱評聘的科研業績考核中,強化科技成果孕育產出和轉移轉化導向,將科技成果轉移轉化、社會服務情況列入主要考核評價要素序列。

堅持代表性成果評價,在新出臺的《包頭醫學院專業技術資格評審辦法(試行)》中,將代表性成果作為職稱評審中科研業績考核的主要內容,注重質量、貢獻和影響,突出成果的學術價值、實際貢獻以及支撐學科建設和人才培育情況,堅決破除“五唯”傾向。對取得或蘊含明顯經濟效益或社會效益的轉移轉化科技成果完成人,在職稱評審中,對其科研項目和論文條件不做硬性要求。

三、落實科技成果轉移轉化激勵措施

扎實落實賦予科技成果轉化自主權相關政策以及完善科技成果轉化收益分配制度的要求,出臺《包頭醫學院科技成果轉移轉化管理辦法(暫行)》,明確成果完成人(團隊)可獲得科技成果轉化凈收益70%的獎勵,學校保留凈收益的30%;對于積極推動科技成果轉移轉化的單位和個人,學校將在考核評優、評選先進及技術職務聘任時同等條件下予以優先。

下一步,學校將深入學習貫徹黨的二十大精神,認真貫徹落實科技激勵政策,大力推進有組織科研,著力強化聯合科研攻關,促進標志性成果產生。積極推進科研評價改革,堅持“質量、績效、貢獻”原則,完善科研評價制度。進一步完善科技成果轉移轉化激勵措施和體制機制,加快推進科技成果轉化和推廣應用。努力把學校建設成區域性一流高等醫學院校和高水平的區域性醫療、研究中心,為服務地方經濟社會高質量發展貢獻包醫力量。

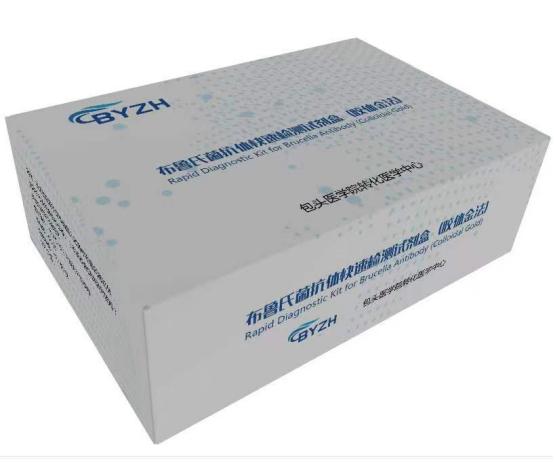

包頭醫學院深入貫徹創新驅動發展戰略,充分利用自身特色優勢,多措并舉加快推進科研成果孕育產出和轉移轉化,取得了一定實效。學校李旻輝教授帶領的團隊長期致力于內蒙古自治區高質量中藥材(蒙藥材)產業標準化建設,2022年發布的國際標準“ISO23964中醫藥-防風”,實現了我區該領域國際標準零的突破。在此基礎上,近年來主導構建了蒙古黃芪、內蒙甘草、防風、桔梗、紫蘇等多個高質量標準體系,累計推廣中藥材種植面積8.7萬畝,新增產值2000萬元左右。學校王占黎教授帶領團隊自主研發的“布魯氏菌抗體快速檢測試劑盒(膠體金法)”可直接應用于布魯氏桿菌抗體的檢測,可有效幫助政府和衛生部門防控篩查布魯氏桿菌感染患者。目前該試劑盒已在實驗室中常規使用,近期團隊正積極推進該產品專利的轉化實施應用。

轉載于內蒙古自治區教育廳政務新媒體“內蒙古教育發布”