當物理撞上醫學課程由醫學與物理學專業教師共同建設,旨在引導學生夯實自然科學基礎,建立學科融合與交叉的視角與科學思維。

課程堅持學習者為中心、“學科融合”為目標,構建獨立靈活的教學模塊。采用課堂討論、模塊論文與期末匯報的方式進行課程考核,結合學生評價與師生座談評價教學效果。

結果顯示,86.8%(33/38)的學生成績為優秀,94.7%(36/38)的學生對課程做出優秀評價,課程得到學生認可。本研究為新醫科人才教育模式下學科交叉課程的建設與實踐積累了經驗。

學科交叉的概念早在1926年就由哥倫比亞大學心理學家Woodworth提出,指超越已知學科邊界,2個或以上學科研究領域的整合。醫學認知與研究技術的重大突破受益于多學科技術,尤其是理學技術的進步。現代醫學研究發展更是與學科交叉如影隨形,17世紀生物學與醫學融合,誕生生物醫學;進入20世紀,西方生物醫學工程學發展成型,將醫學與物理學、化學、數學、計算機科學與工程學融合,進行廣泛而深入的醫學應用。

科學研究的學科融合推動醫學教育模式變革。生物醫學模式于17世紀誕生,并于20世紀開始向以器官系統為中心的模式轉換,同時突破生物醫學界限,進行多學科融合與交叉。交叉學科研究機構相繼成立并投入醫學教育,如生物學交叉學科研究計劃,即Bio-XProgram,就是融合文、理、工、醫學科,跨學科研究并推進學科交叉人才培養的成功范例。我國高校在學科交叉領域也進行了大量探索與嘗試,如北京大學的元培學院、上海交通大學的Med-X研究中心以及同濟大學“人工智能+”學科建設等。目前學科交叉課程大多集中于研究生教育,本科階段,尤其是面對大學一、二年級本科生的學科交叉課程還有待探索與加強。順應科學發展規律,同濟大學醫學與物理學教師共同建設醫理交叉通識課程,以通識教育方式在本科教育早期階段開展學科交叉引導,旨在引導學生以學科融合與交叉的視角開始專業課學習,并為同濟醫學推進交叉學科為支撐的新醫科教育模式積累實踐經驗。

1當物理撞上醫學課程建設

2018年9月,教育部在“基礎醫學拔尖學生培養計劃”的基礎上提出“卓越醫生教育培養計劃2.0”,標志新醫科教育體系形成,旨在實現從以生物醫學科學為主要支撐的醫學模式向以醫文、醫工、醫理、醫X交叉學科為支撐的醫學模式的轉變,培養能夠運用交叉學科知識解決醫學領域前沿問題的高層次醫學創新人才。作為新醫科教育體系在本科教育早期階段的探索,當物理撞上醫學醫理交叉課程于2018年獲得“同濟大學本科交叉課程建設項目”立項,2019年秋季學期首次開課。課程共34學時,1~16周進行選定教學模塊的教學與引導(32學時),第17周進行學科融合的小組匯報(2學時)。課程通過全程反饋、實時調整,實現以學習者為中心的主動性學習閉環。

1.1選擇低年級本科生作為教學對象

當物理撞上醫學課程授課對象為低年級本科生,包括大類培養模式下的新生以及少量二年級本科生。教學團隊2021年秋季學期面向選課學生開展問卷星調查,回收問卷51份,占該學年選課人數的87.9%(51/58),其中男生占54.9%(28/51),女生占45.1%(23/51)。對于“選修當物理撞上醫學課程的原因(多選題)”,80.4%(41/51)的學生選擇“對物理與醫學的學科交叉或者碰撞感興趣”;其他占比較多的原因還包括“對醫學知識與人體健康感興趣”[74.5%(38/51)]和“對物理學原理感興趣”[52.9%(27/51)];針對“對本課程期望的收獲(多選項排序題)”的調查中,74.5%(38/51)的學生把“醫學與物理的學科交叉體驗與提示”放在第一位。調查結果顯示,這部分學習者處在基礎學科與專業學科學習的交接階段,對物理學、電子信息學等基礎科學以及醫學專業知識持有濃厚興趣,是科學思維與科學觀形成的早期。此時進行學科交叉引導,有助于學生夯實自然科學基礎,以多學科融合角度、寬泛的學科視角開始專業學習。

當物理撞上醫學課程在2019、2020秋季學期完成2輪教學實踐。為保證課堂頭腦風暴、小組討論,以及課后學科交叉探索的效果,對選課人數設置20人上限。出于學科融合的課程屬性與教學目的,課程不限專業背景。2次教學實踐的38名學生(選課人數40名,其中2名由于時間沖突退課)中,34.2%(13/38)的學生來自醫科;34.2%(13/38)的學生來自工科,包括21.1%(8/38)的學生來自信息學大類,13.2%(5/38)的學生來自土木工程與環境大類;18.4%(7/38)的學生來自理科。2021秋季學期將選課人數限制調整至60人,2名學生退課后,有58名學生在課程內學習,專業構成與前2次教學實踐相近。31.0%(18/58)的學生來自醫科;36.2%(21/58)的學生來自工科,其中信息學大類學生占比20.7%(12/58),土木工程與環境大類學生占比15.5%(9/58);22.4%(13/58)的學生來自理科:這表明除醫學與理學專業學生之外,本課程也受到工科專業學生的關注。

1.2構建多學科融合的教學團隊

當物理撞上醫學課程以協同培養、學科交叉融合為導向,優化教學團隊和教學內容的資源配置。基于學科交叉的科學研究項目,醫學院與物理科學與技術學院教師組建教學團隊。主講教師包括2名醫學院教師、1名聲學研究所教師、1名電子與信息工程學院教師和3名物理科學與技術學院教師。

同濟大學提供“本科交叉課程項目建設”專項支持,包括在績效考核中鼓勵學科交叉教學工作、提供課程專屬建設經費、進行教師工作量跨學院核算等,在一定程度上緩解了傳統學科歸屬、尤其是教師崗位固化帶來的學科融合障礙,推動了包括本課程在內的一大批學科交叉課程的建設。由于本課程主講教師同時承擔其歸屬學院的專業必修課程教學,各學院所在校區之間距離遙遠,相對于單一學科教學,當物理撞上醫學課程在教學時間協調上的難度更大。因此,課程目前只在秋季學期授課,春季學期進行教學調整與更新,2021年秋季學期課程調整教學時間為19:00~20:35,避開與大多數必修課程的時間沖突。教學團隊正在進行線上線下結合授課的準備與積累,以期克服跨校區帶來的教學困難。

1.3設計相對獨立的醫理融合教學模塊

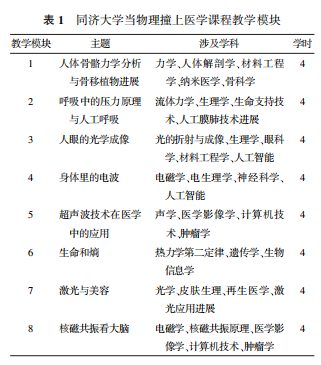

教學團隊從研究熱點出發,設計并構建相對獨立的教學模塊,當物理撞上醫學課程建設有8個教學模塊,涵蓋人體運動系統、呼吸系統、感覺系統和神經系統等的現象原理、醫學檢查技術等相關醫理融合應用與進展。

具體內容詳見表1。

教學模塊構建的首要原則為學科融合,體現學科間助力與融合推進,所選實例兼顧研究熱點和學生興趣。教學模塊間相對獨立,均由科學原理、醫學應用和前沿展望3個部分組成,實現教授知識原理、介紹學科融合、引導學科交叉思考逐級遞進的教學目的。教學團隊圍繞模塊主題進行課前介紹、課堂講授、課堂討論、腦洞論文、小組復盤、課后探索的教學推進,引導學生進行學科交叉探索實踐,并在此過程中建立正確的科學觀與批判性思維模式。以“人眼的光學成像”教學模塊為例,大學生是近視的高發群體,家里長輩會有“老視”困擾,近年來糾正屈光不正的技術手段層出不窮,智能眼鏡、虛擬現實與增強現實技術發展迅速,該主題契合學習者的興趣,引起學習者的關注。教學順應學習邏輯與規律進行設計,包括知識原理,即物理學基礎——光的折射、醫學基礎——人眼的解剖結構、發育規律、視覺形成的生理學基礎與調節、屈光不正的發病原因與治療原則等醫學基礎知識;學科融合與發展,即超聲檢查在視光診斷中的應用(聲學、醫學)、眼鏡的發展(材料學、醫學)、激光治療糾正屈光不正領域的進展(物理學、醫學)等;以及前沿展望,Google智能眼鏡原理與應用等。教學實踐中通過課前介紹與教學資料發放,使學生獲得一定的知識基礎,并進行相關主題的思考,帶著問題進入課堂;課中教師講授相關知識原理,介紹學科融合應用與進展后,組織學生圍繞主題進行頭腦風暴,并引導學生以小組合作方式,沿教學團隊的設計方向,或者學習者興趣方向,以“新視界”為標題,進行主題論文討論,并于課后合作完成論文撰寫、組間復盤討論與課后思考探索。

1.4以多級課程評價構建學生主動學習閉環

激發學習者的主動思考與探索是保證教學效果、培養學習者可持續發展能力的關鍵。重視學習者反饋,全程關注學習者學習狀態與興趣走向,并及時做出調整,是提高學習者主動性的有效手段[四。當物理撞上醫學醫理交叉課程從學習者需求出發,依據多形式課程評價進行及時調整,滿足學習者需求。

當物理撞上醫學課程采用課堂討論、模塊主題論文、小組報告的形式在教學全程、階段性評估和期末總結3個層面進行評價。過程性評價來自課堂討論與頭腦風暴,在提高學生主動參與度的同時,幫助教師在教學過程中依據學生的表現與興趣做出實時調整;圍繞單個教學模塊的主題論文,鍛煉學生發現問題、分析問題能力和論文寫作能力,并使教師對學生的知識接受能力、舉一反三的初步探索與研究能力進行階段性評估,對后續模塊教學進行因材施教的調整;期末小組匯報則是對學習者的學期學習效果、團隊合作能力與學科交叉融合能力進行整體評估,同時也為課程教學實踐提供經驗積累與調整依據。

2當物理撞上醫學課程教學效果評價

當物理撞上醫學課程采用考核成績、學生評教數據、師生座談意見等從學生學習效果、學習體驗與師生互動方面進行教學效果評價。

2.1學生的課程考核成績

當物理撞上醫學課程通過課堂討論對學習者的學習態度與投入進行評價(貫穿教學全程)、通過各教學模塊的主題論文對該主題的學習效果進行階段性評價(8個模塊進行8次評價),通過期末小組報告,考查學期學習效果以及組內學科融合與團隊合作能力水平。以此分別形成平時成績、模塊成績和期末成績,以20%、40%和40%的占比共同構成滿分100分的總評成績。

課程考核成績在一定程度上反映學生的學習收獲。86.8%(33/38)的學生總評成績超過90分,達到優秀,13.2%(5/38)的學生總評成績為良好(80~89分)。其中,92.1%(35/38)的學生平時成績超過18分,這表明學生的學習興趣與主動參與度比較高;模塊成績中,78.9%(30/38)的學生超過36分,體現學生獲得了較好的學科交叉探索能力與論文寫作鍛煉;89.5%(34/38)的學生在期末小組匯報中得分超過36分,這說明大部分學生經過一個學期的引導,能夠表現出較好的學科融合與團隊合作能力。

2.2學生對教學的評價

同濟大學教務管理信息系統在每學期匿名采集學生對課程與教師的評教數據,滿分10分,包括課程安排、學習目標、成績構成、教學資料、教師授課、課堂組織、學習收獲、作業反饋、教學內容、教學方法等方面,反映學習者的學習體驗和對課程的認可度。當物理撞上醫學課程已經完成2次教學實踐,94.7%(36/38)的學生給出優秀評價(評分超過8.5分),其余2名學生給出良好評價(評分介于7.0分至8.5分之間),這說明本課程的教學實踐與效果獲得學生認可。

2.3師生座談結果

教學團隊通過課程微信群與課后交流進行師生座談,了解學生的課程需求、學習感受和課程滿意度。每輪教學實踐集中安排3次座談。課程初期的座談,重點了解學生對教學模塊主題的興趣度、對課程考查方式與分數構成的認同度、以及對教學進度與計劃的認同度;課程中期座談,集中于學生對課堂組織形式的滿意度、對教學模塊內容的滿意度、以及對模塊主題論文的完成難度;學期末的座談,關注教學內容的學科交叉挑戰性、教學資源與課程整體的難度、以及課程學習的收獲。課程目前完成2輪教學實踐,學生對教學模塊的主題選擇、課程考查方式與分數構成、課堂組織形式以及學習的收獲比較滿意,這一結果與學生比較高的課堂參與投入,以及相應的評教數據一致。學生的需求體現在“希望提高教學內容的挑戰性與前沿性”,以及對于教學資料提出的“希望提供教材與講義”2個方面,課程據此做出調整,加強前沿引領與學生主動參與環節,加強教學團隊的教材推薦,并加強教學模塊的講義推送,滿足了學生的需求。

3學科交叉課程建設與實踐的思考與展望

3.1以學生為中心是課程吸引力的關鍵

在教和學的統一活動中,教師是教學的主導,學生是學習的主體。教師的主導作用和學生的主體地位是辯證統一的。充分了解學生需求并有的放矢地組織課程,是保證學生積極性與投入的關鍵。本課程重視課前廣泛調研與課中充分溝通,通過問卷星進行學習需求與教學方式的意見采集,并據此進行教學組織,進行“有的放矢”的教學,激發學生學習興趣。以加強學科交叉思維方式對學生后續學習和職業生涯的長期影響為目的,在以學生為中心的基礎上,本課程將加強對創新探索的引導,吸納學生參與教學團隊的學科交叉研究,引導本科生早期參與科研。

3.2及時與適當的評價是教學質量的有力保證

檢查學習效果是教學的基本過程之一,是調動學生學習積極性和檢查教師教學質量的有效措施。本課程采用教學全程、階段性論文與期末匯報相結合的多維度課程評價方式,密切關注學生學習效果,及時做出相應調整,獲得了良好效果。但是單向的教與學遠不能滿足培養具備創新與自我成長能力的人才需要。引導“學”中的反思與回顧是獲得突破的有效途徑。基于此原理,借鑒國內外教學經驗,教學團隊將在教學實踐中引入2次評價方式,即完成課程模塊的階段性評價后,引導學生進行反思與再思考,而后進行再次評價,這種反思式的評價在提高學生學習效果的同時,也將有助于學生建立批判性的科學思維方式。

3.3有效的溝通與交流是學科融合的重要基礎

學生掌握知識與發展智力、培養能力是辯證統一的整體。本課程在夯實基礎科學知識的同時,重視學科融合與交叉能力的引導。本課程首先從教學團隊的層面,加強團隊成員之間的定期交流,并邀請學生代表參加教師的交流活動,促進教學團隊成員之間以及學生之間的學科交叉火花。在學科交叉活動中,有效的溝通與交流技巧,以及求實誠信的研學品質至關重要,其貫穿于醫學乃至所有科的學習與從業過程,是杰出人才必備的關鍵能力。本課程將加強人文科學環節,提高學生的溝通與互動能力。

綜上所述,當物理撞上醫學醫理交叉課程通過學科融合,構建靈活、獨立的教學模塊,堅持以學生為中心,進行主題選擇與教學,成功調動學生學習的積極性與主動性;通過多種教學形式相結合滿足不同水平與專業背景學生的需求,并為學生探索提供多方位輔助;課程采用全程考核、階段性評價以及期末終末考核相結合的方式充分調動學生學習積極性,構建主動性學習閉環的同時,也給教師提供了及時調整教學活動的依據。教學實踐獲得了良好的教學效果與學生認可,在醫理交叉課程的課程設計、教學方式,以及課程評估等方面積累了一定的經驗,為以學科交叉為支撐的新醫科教育模式提供了實踐經驗。

參考文獻

[1]張雪,張志強.學科交叉研究系統綜述[J].圖書情報工作。2020(14):112-125.DOI:10.13266/j.issn.0252-3116.2020.14.012.

[2]夏翠云.生物醫學模式的轉變與醫學教育改革[J].科技進步與對策,2000(2):55-56.DOI:10.3969/j.issn.1001-7348.2000.02.03

[3]閻雄,張紅賓.以器官系統為中心的醫學教學模式改革探討[J].重慶醫學,2017(13):1860-1861.DOI:10.3969/j.issn.1671-8348.2017.13.046

[4]陳勇,鄒曉東,陳艾華,等.促進跨學科研究的有效組織模式研究——基于斯坦福大學Bio-x跨學科研究計劃的分析及啟示[J].科學學研究,2010 (3):346-350.

[5]蔡三發,王倩,沈陽.人工智能賦能:高校學科建設的創新與發展——訪中國工程院院士陳杰教授[J].電化教育研究,2020(2):5-9.DOI:10.13811/j.cnki.eer.2020.02.001.

[6]顧丹丹,鈕曉音,郭曉奎,等.“新醫科”內涵建設及實施路徑的思考[J].中國高等醫學教育,2018(8):17-18.DOI:10.3969/j.issn.1002- 1701.2018.08.008.

[7]元英,郝曉冉,朱旭東,等.交叉學科拔尖創新人才培養實踐[J].實驗室研究與探索,2020(11):186-189.

[8]岳慧蘭知識接受型學習向探究式學習轉變路徑[J].中國高等教育,2020(20):47-49.

[9]王巖,江平,姚芳,等.英屬哥倫比亞大學的醫學教育和課程設計及對我國的啟示[J].中國衛生事業管理,2020(2):128-13

[10]孔祥溢,王任直加強新型醫學模式的人文教育[J].基礎醫學與臨床.2017(7):1064-1066.